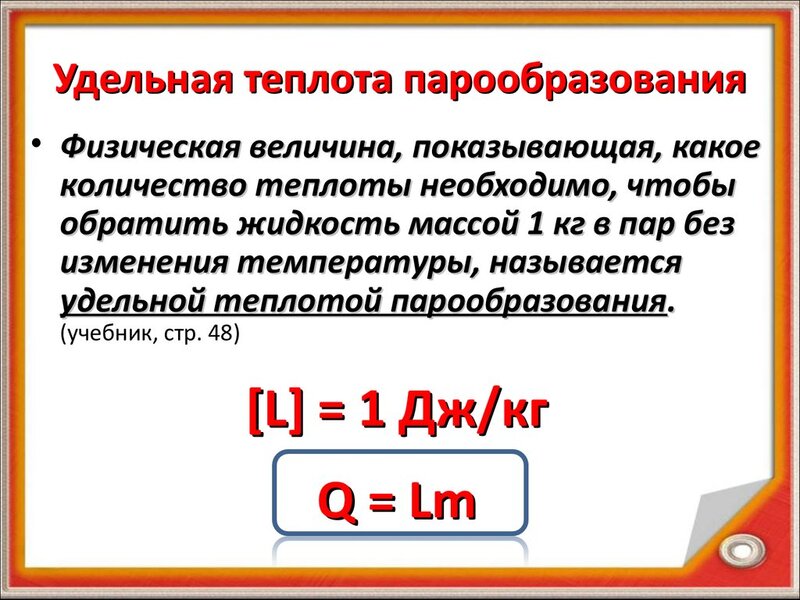

Удельная скрытая теплота парообразования – это количество теплоты, необходимое для испарения жидкого вещества!

Процесс испарения

Если жидкость нагревается все больше и больше, то в какой-то момент достигается точка кипения. В этот момент состояние вещества меняется, и жидкость, наконец, начинает испаряться (это также называется кипением).

При парообразовании для чистых веществ не наблюдается дальнейшего повышения температуры, несмотря на продолжающийся подвод тепловой энергии. Во время испарения энергия, очевидно, больше не способствует увеличению кинетической энергии молекул, что в противном случае означало бы повышение температуры.

При парообразовании передаваемая энергия приводит к увеличению внутренней энергии за счет изменения энергий связи между молекулами в жидком и газообразном состоянии. Межмолекулярные связи в жидком состоянии разрываются под действием добавочной тепловой энергии, что позволяет перейти в газообразное состояние. В газообразном состоянии молекулы относительно слабо связаны друг с другом из-за более низких сил связи.

Экспериментальное определение теплоты парообразования

Экспериментальная установка

Используя воду в качестве примера, теплоту испарения, необходимую для испарения определенного количества воды, следует определить экспериментально. Для этого воду сначала нагревают до температуры кипения с помощью погружного нагревателя. Затем с помощью весов, на которых размещена экспериментальная установка, наблюдают за испарением водной массы во времени.

Добавочную теплоту парообразования можно определить по электрической мощности погружного нагревателя, которая полностью преобразуется в тепло. Тепловая энергия Q v (= теплота парообразования), добавляемая при мощности P, получается за время работы t погружного нагревателя по следующей формуле:

Qv=P⋅t (1)

Наблюдение

Сначала вода нагревается до температуры кипения с помощью погружного нагревателя. Когда вода начнет испаряться, эксперимент можно будет начать в любой момент. Для этого весы обнуляются и запускается отсчет времени. Вода постепенно испаряется, и испарившаяся масса отображается на весах. Через равные промежутки времени записывается отображаемая масса весов. В каждый момент времени t добавочная теплота парообразования Q v до этого момента может быть определена по формуле (1). Таким образом, получается утверждение, какое количество теплоты привело к испарению какой массы m v.

Оценка

Если изобразить испарившуюся массу как функцию добавленного тепла, то становится очевидной пропорциональная зависимость. Это означает, что для того, чтобы испарить в два раза больше воды, необходимо добавить в два раза больше тепла. Оценка экспериментальных данных показывает, что для испарения 48 г воды необходимо около 120 кДж теплоты. При подводе тепловой энергии около 240 кДж в конечном итоге испаряется удвоенная масса воды, равная 96 г.

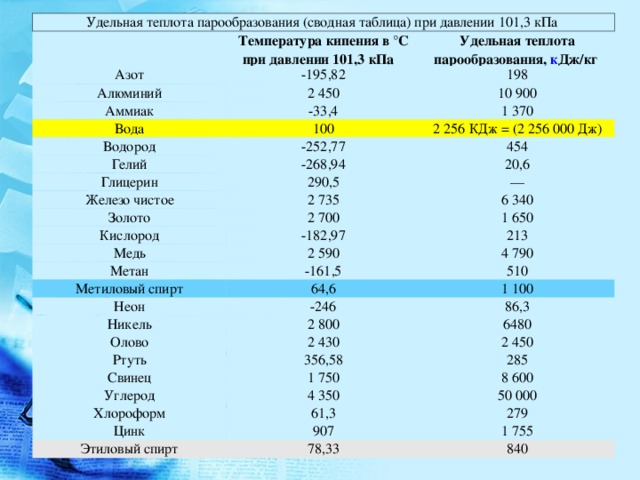

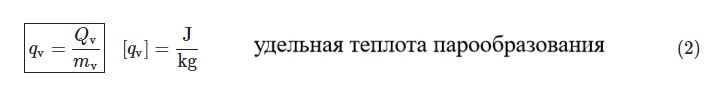

Особенно в отношении сравнимости теплоты парообразования различных жидкостей, поэтому имеет смысл всегда соотносить теплоту парообразования Q v со стандартным количеством испаряемой массы (например, 1 килограмм или 1 грамм). Это постоянное отношение между теплотой парообразования и испаряемой массой m v называется удельной теплотой парообразования или удельной энтальпией парообразования q v:

В результате эксперимента для воды в конечном итоге получается удельная теплота парообразования около 2500 кДж / кг. Это означает, что для испарения 1 кг воды требуется 2500 кДж теплоты. Однако при экспериментально определенной теплоте испарения с использованием описанной экспериментальной установки следует отметить, что тепло, выделяемое погружным нагревателем, не полностью способствует испарению воды.

Часть тепла также используется для нагрева сосуда и, таким образом, передается в окружающую среду. Следовательно, для испарения воды используется меньшее количество тепла, чем рассчитано по формуле (1). Поэтому литературное значение удельной теплоты парообразования воды несколько ниже и составляет 2257 кДж/кг.